コメントに気づかず返信が遅くなり申し訳ございません。 バッテリー/ECUともに私…

旅カメラとしてPowerShot G1X(初代G1X)を愛用している事は先般の記事でもご紹介しましたが、ここでは初代G1Xの機動性を高め、より快適に使うために行なっている、ちょっとした工夫についてご紹介します。

レンズキャップを自動開閉式に変更

初代G1Xをはじめ、PowerShot G1X Mark2及びG1X Mark3と執筆時点(2019年2月現在)でリリースされているG1Xシリーズには、いわゆるコンデジに見られるようなレンズ先端に自動で開閉するレンズキャップが付いていません。

一眼レフカメラのようにレンズキャップを手で取り外す必要がある訳ですが、これをまずJJC製のオートレンズキャップに変更しました。

これは速写性を狙った、というよりは寧ろ1ミリでもレンズの飛び出し部分を短くしたかった為です。

初代G1Xのような(コンデジとしては大きな部類であっても)コンパクトなカメラはカバンや上着のポッケに入れて可能な限り持ち運びたいのですが、意外にネックとなるのが重さや大きさよりもレンズ部分の出っ張りによる「厚さ」だったりします。

普段はあまり意識しませんが、レンズキャップって意外に数ミリとは言え出っ張ってしまい、これが意外に上着のポッケに入れた際とか引っ掛かったりする訳です。

J実測値で純正レンズキャップでボディから約35mmの飛び出しに対し、JJC製オートキャップでは約31mmと、4mm程、薄さを稼げています。

ただし、オートキャップのデメリットは、プラスチック製で質感が乏しい点にあります。純正レンズ部分の金属リングを取り外してオートキャップを取り付ける為、カメラを構えたときに手にする部分が金属からプラスチックに変わるのは正直、残念な気持ちになります・・・

バリアングル開閉をしやすく

初代G1Xにはキヤノンによく見られる回転式バリアングル液晶を搭載しています。この開閉をしやすくするため、下記画像のようにテープで「つまみ」を設けています。

これは米国の映像作家にして有名なYouTuberのCasey Neistati(ケイシー・ナイスタット)氏も愛用するEOSのバリアングル液晶に行なっているTipsでしたが、素早く液晶を回転させるのに有益です。これは私が愛用する(主に近所の散歩に持参する一回りコンパクトな)PowerShot G11でも用いています。

*AEロックボタンへのアクセス

先般の記事でも言及しましたが、初代G1XはAE(自動露出)が盛大に暴れまくるため、露出補正やAEロックが欠かせません。PowerShot G7(2006年製)からPowerShot G12(2010年製)に至るまで、グリップした際に最も右手の親指が届きやすい位置にAEロックボタンが配置されていたのですが、初代G1Xではここに動画録画ボタンが配置されてしまう改悪がありました。

AEロックボタンは従来機種より少し下側に降りた為、どうしてもPowerShot G7やG11のクセでAEロックのつもりで録画ボタンを押しがちな為、先述のバリアングル用の「つまみ」に切り込みを入れ、何となくこの辺りを親指で触れた際にAEロックボタンの位置に気づくようにしています。

予備バッテリー

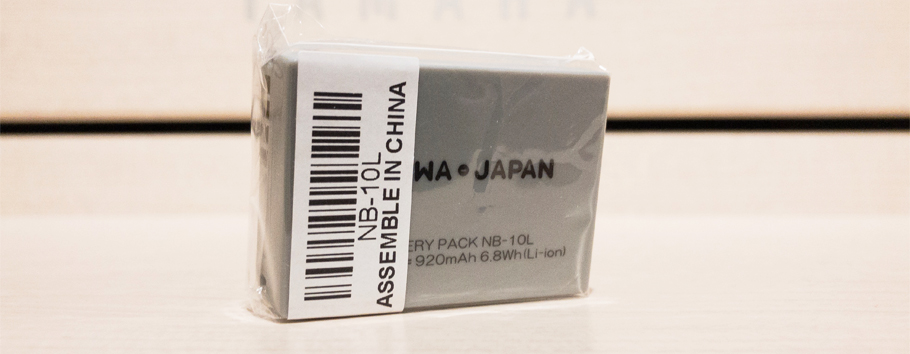

初代G1Xは、専用リチウムイオン充電池「NB-10L」を使って、撮影可能枚数は約250枚。一日の街中フォトウォーク程度なら問題ありませんが、旅行先では少し不足気味に感じることもあります。

そこで予備バッテリーは「あと少し」を補う程度として純正NB-10Lの互換バッテリー・ROWA JAPAN製を使っています。

正直バッテリーは電子機器の生命線のため、純正以外のバッテリーを使うことに大きな抵抗があります。安全面においても性能面においても、ここはケチる所ではない、と考えており、基本的には純正バッテリーを買うようにしていました。

・・・それでも純正NB-10Lが約7,000円弱で売られているのに対し、互換バッテリーは1個わずか700円弱(!)と1/10の価格。

概ね一日の撮影は、純正バッテリー1個で足りてしまうので「万が一のときの保険」として使う程度と割り切り、互換バッテリーを購入・・・それにしても呆れる程の価格差(表示スペック上は純正と同じスペックですが、やはり電池のもちは明らかに純正のそれとは大きく異なりますね。おまけ程度と割り切るのが良いと考えます)。

初代G1Xは写りにクセの強さが否めないカメラですが、設定や調整を追い込んで行くと、撮影者の意図した画づくりに応えてくれるポテンシャルを持ったカメラです。

クセの強さから時にはストレスの多いカメラと言えますが、こうした細かな工夫によって使い勝手を向上することで、このカメラのポテンシャルを少しでも引き出せるよう、日々精進していきたい考えです。[了]